こんにちは。

live a life you will remember

どうせこの世を去るんだ、記憶に残る人生を送ろう。

後藤(@tsuyoshi.0501)です。

人が何かをする際の動機づけや目的意識を持つことを「モチベーション」といいます。

動機や目的が意識できるので行動する意欲が引き出されるのです。

仕事をする上でもこの「モチベーション」は非常に重要です。

モチベーションが維持されれば、仕事に対する意欲も高まりますが、逆にモチベーションがなくなれば、仕事に対する意欲はなくなります。

これは、仕事に限った話ではありませんが、人が行動をするときに「モチベーション」は非常に重要な役割を果たすことは確かです。

本記事では、仕事に関係する「モチベーション」について上がらない原因や上げる為の方法、そしてモチベーション向上に繋がる言葉などを紹介していきますので、ぜひ参考にして下さいね。

仕事に対するモチベーションが上がらない原因

まずは、仕事に対する「モチベーション」が上がらない原因から考えてみましょう。

「モチベーション」をあげるためには要因となる動機が必要になります。

別な言い方をすれば「何のために働くのか」といった要素です。

原因を考えるとその関係性は理解しやすくなるでしょう。

成果に対する報酬があるか

働く上でのモチベーションをあげる要素の一つに「成果」というものがあります。

ここでいう成果とは、「自分が納得できる結果が得られたか」といった側面になります。

成果の一つとして、社会や組織からの評価というものが挙げられます。

プロジェクトを立ち上げ、目標をもって事業に取り組みますが、その目標が達成できたかどうかです。

目標の達成は、モチベーションをあげる要素になりますが、目標が未達成の場合はモチベーションを下げる要因になります。

同様に成果として「報酬」との評価基準があります。

自身が目標とした報酬があげられればモチベーションが上げられますが、逆に報酬が目標に到達しなければ「モチベーション」は下がる原因につながります。

いずれにせよ、結果が伴わないとモチベーションが下がる原因になるのです。

人間関係が上手くいっているか

仕事は多くの場合、他者が存在します。

「クライアント」と「ホスト」の関係もその一つです。

また、仕事を行う上でパートナーが存在することもあります。

人と人が介在するということはそこには必ず人間関係が存在します。

人間関係がうまくいかない場合は、仕事に悪影響を与えることも多く、同時に仕事以外の作業が増える傾向にあります。

仕事以外の作業の増加は、煩わしいとさえ感じることもありこれがモチベーションを下げる原因になります。

将来性をもって取り組んでいるか

計画性をもって事業を始めても、その計画は常に順風満帆と進んでいくわけではありません。

時に暗礁に乗り上げ、難破の危機となることもあります。

計画通りに物事が進まないことはストレスを生じさせます。

同時に描いていた将来がかなわないのではないか?との不安が襲います。

将来に対する不安は、「努力が報われないのでは」と現実での行動に不安要素を与えます。

この不安要素がモチベーションを下げる原因になる可能性もあります。

健康であるか

理由は様々ですが、意図せず健康を害することがあります。

突然の事故もその一つですが、病気や怪我といったものは、行動の自由を制限することになります。

当然、仕事どころではなくなるので「モチベーション」が維持できなくなる要因となります。

仕事のモチベーションが全くない時に上げる方法

様々な原因でモチベーションが上げられないことを見てきましたが、モチベーションを維持するのは一言で言えば難しいことです。

モチベーションには波があり、いい時もあれば、悪い時もあるのが通常です。

波がないのが理想ですが、モチベーションには波があるものなので致し方のない側面があります。

それでもモチベーションが下がっているときにモチベーションをあげるのは大切なことです。

もし、モチベーションが全くなくなってしまったらと考えると怖い側面もありますが、その前にできる対処方法もあります。

ここでは、仕事のモチベーションが全くない時に上げる方法について見ていきましょう。

目標設定の見直しを図る

先の項目で計画が思い通りに進まないことがモチベーションを下げる要因になると紹介しました。

そのような場合は、計画に無理が生じていると理解することができます。

現状で無理が生じているのですから、これから先も思い通りには進まない可能性が高く、このまま続けていくことは避けるべきです。

このような場合の対処法として「見直し」があります。

計画の見直しのためには目標設定の見直しも必要です。

目標設定を見直し、そこを起点として計画そのものを見直すことで修正をはかります。

一時的ですが下方修正で対処します。

順調に進みモチベーションをあげられた際に上方修正をして対処します。

距離や時間をとる

人間関係もモチベーションに大きく影響を与えますが、対人においてはいったん距離を置くといった対処法があります。

常に顔を突き合わせていればお互いが感情的になり、歩み寄りの余地が生まれません。

お互いが冷静に現状把握ができ、仕事の先を確認できる時間が必要です。

そんな場合は、距離や時間をとる対処法があります。

もちろん、期限付きで短ければ「明日改めて」と提案すればいいんです。

複雑な状況の場合は「次週」などの様に期限を少し長めに取り、関係性の重要性の再確認や関係性の修復方法をお互いが考えられるようにするのです。

マンネリ化している仕事に変化を加えてみる

計画性の中で順風満帆に物事が進まないのは当たり前との話をしましたが、一方でマンネリというのもモチベーションの阻害要因です。

業務がマンネリ化していないか確認してみてください。

もしマンネリ化を感じたら「変化」を意図的に与えます。

- 作業場のレイアウト変更を行う

- 業務分担に変化を与える

- 業務時間を変更する

など、可能な変化を意図的に与えてみます。

意外なことに新しい気づきが生まれることが多く、モチベーションをあげる対処方法になります。

新しい風を入れる

新しい知識や新しい出会いはモチベーションをあげる要素を持っています。

新しい知識は積極的に学べば、誰でも手に入れることができます。

また、新しい人との出会いもアルバイトを募集するなどの方法で得ることが可能です。

さらに、違った意味では行きつけ以外のお店に行ってみるなどの出会いもあります。

新しい知識との出会いや新しい人との出会いはものの見方を変えてくれる要素があります。

新しいものの見方は時にモチベーションを上げる役割持つことがあります。

僕自身オンラインサロンである『大人の楽屋』を運営しており、現在約50人もの方が参加してくれていますが、人それぞれ業種は多種多様です。

定期的に交流会やセミナーも開催していますが、その中で新しい出会いや自分自身とは違った業種の人から知識を得られることは多々あります。

また、現在であれば無料メール講座にて、ネット知識の提供もしていますので、興味があればぜひ下記の記事を見て見て下さい。

健康

健康の定義は「精神的、身体的に完全に良好な状態にあること」とされています。

「健康とは、完全な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。 到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは社会的条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである」 といったように格調高いものです。

引用:日本WHO協会

精神面と肉体面の二つの健康があると考えてもいいです。

どちらも良好な状態に保つことがモチベーションをあげる対処法につながります。

精神面ではリフレッシュ、肉体面では休息ということになりますが、リフレッシュや休息のためにすることを考えるだけでもモチベーションが上がりませんか。

リフレッシュや休息はモチベーションをあげる対処法の一つになります。

仕事に対するモチベーションが上がる言葉とは

仕事に対するモチベーションが上がる言葉にはどんなものがあるのでしょう。

やはり過去の偉人や著名人の言葉に感銘を受ける人も多いはずです。

ここでは、モチベーションを上げるいくつかの名言を紹介します。

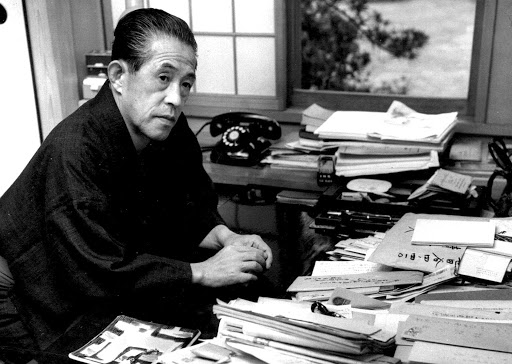

松下幸之助

出典:PHP研究所

なんとしても2階にあがりたい。

どうしても2階に上がろう。

この熱意が梯子を思いつかせ階段を作りあげる。

上がっても上がらなくてもと考えている人の頭からは梯子は生まれない。

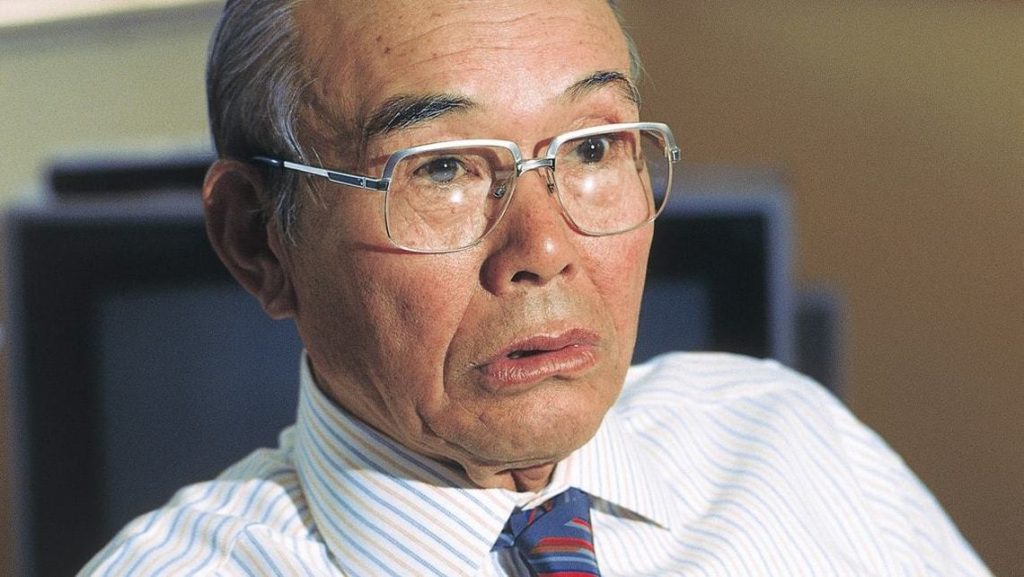

本田宗一郎

出典:東洋経済オンライン

チャレンジして失敗を恐れるよりも、何もしないことを恐れろ。

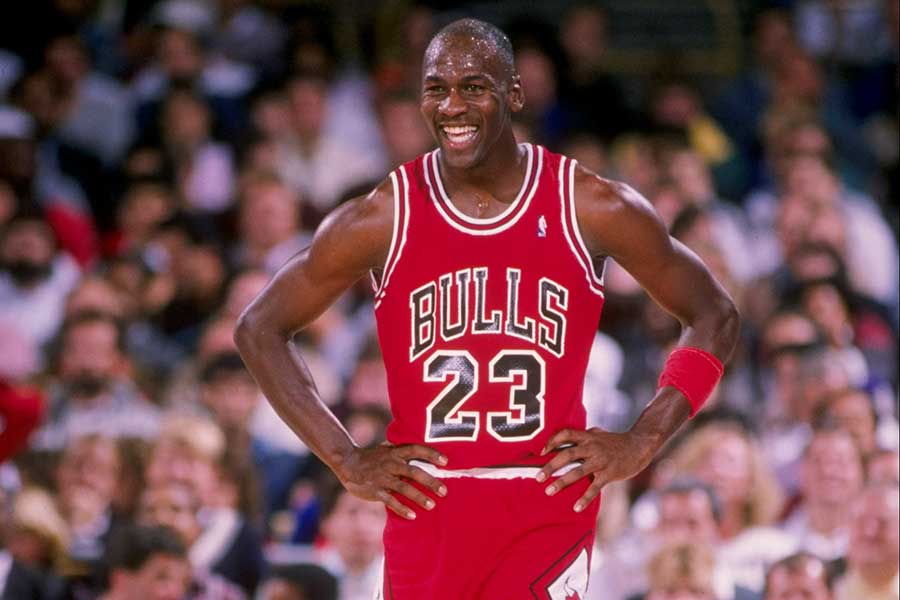

マイケルジョーダン

出典:THE ANSWER

人生の中で私は何度も繰り返し失敗をした。

それが私が成功した理由だ。

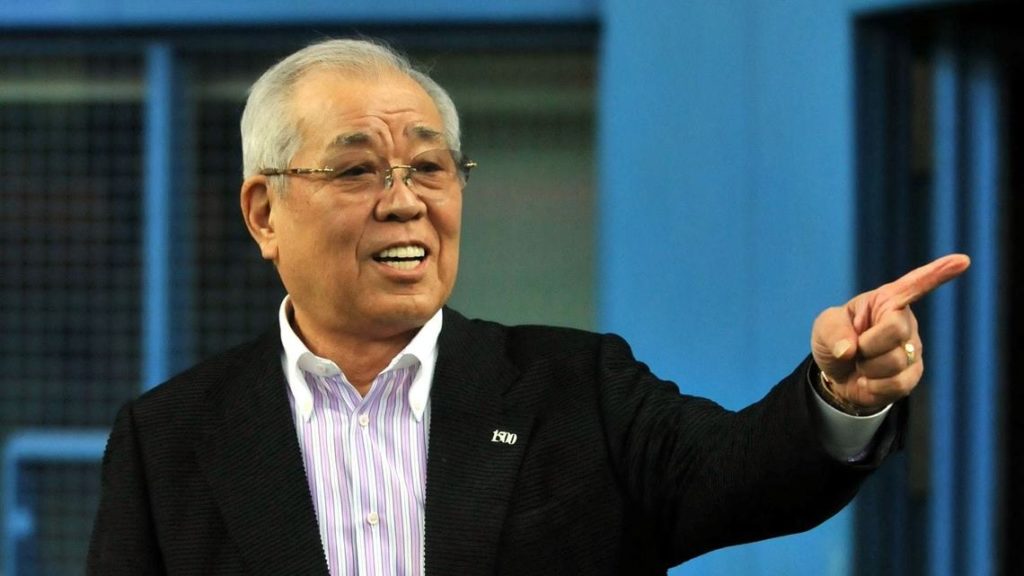

野村克也

出典:東洋経済オンライン

楽を求めたら苦しみしか待っていない。

勝海舟

出典:Wikipedia

行いは俺のもの、批判は他人のもの。

私の知れたことではない。

ダンテ・アリギエーリ

出典:Wikipedia

お前は道を進め、人には勝手なことを言わせておけ。

ボブ・マーリー

出典:RollingStone

自分の生きる人生を愛せ。

自分の愛する人生を生きろ。

寺山修司

出典:Bungeishunju

振り向くな、振り向くな、後ろには夢がない。

井上靖

出典:井上靖『記念文化財団』

成功する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。

仕事に対してモチベーションは関係ないの?

仕事に対してモチベーションは大いに関係があります。

モチベーションがなければ仕事に対する意欲がわかず、場合によっては仕事に苦痛が伴うようになるからです。

仕事に対するモチベーションは時として乱高下をするものです。

その要因はこれまでお伝えし、対処法についても記しました。

改めて、「仕事」と「モチベーション」の関係性を確認し、重要度を理解すべきことと言えるのです。

仕事のモチベーションが低下したら退職した方が良い?

モチベーションが低下をしたら退職するのは一つの選択肢です。

多くのスポーツ選手が引退の会見の席で「モチベーション」にかかわる話をしています。

現在の心境を「まだシーズンが残っているので、これから頑張りたい」と語り、引退に至る経緯について「(最近は)モチベーションの維持が難しく、それを自分の中でどう戻していくか、練習でも追い込めなくなって、望んでいる形ではなかった。理想とする姿がそこにはなかったので、こういう形となった」と説明。

引用:日本経済新聞

ですから、モチベーションの低下を機に退職を考えるのは間違った視点ではありません。

しかし、現実はモチベーションが低下したからといって即退職を許してくれるほど世の中は甘くない側面もあります。

それは個々の状況によって異なることですので、退職した方がいい人もいれば、仕事を続ける方がいい人もいます。

ですが、新しいモチベーションが持てる可能性があれば続けるべきとの判断が成り立つことも理解しておく必要があると言えます。

まとめ

仕事におけるモチベーションの重要性は理解できたことでしょう。

しかし、モチベーションは都合よく生じるものではない側面もあり、持っているモチベーションは様々な要因を起因として削られる現実もあります。

それでもモチベーションを維持、向上させることは、仕事を成功に導く一因になることは確かなことです。

モチベーションを継続して維持し、希望の未来を実現するためにもモチベーションの重要性を理解し、モチベーションの下がった際にはモチベーションを上げる対処を早急に行うことが幸せの実現の近道になると言えるのです。

_アートボード-1.png)